Catéchèse en visio par Père Emmanuel le 13/03/2025 Triomphe de l’orthodoxie

Très Chers Frères et Sœurs en Christ.

Dimanche dernier, deux proclamations ont été faites successivement lors de la célébration car c’était à la fois un dimanche ordinaire et une fête importante : le « Triomphe de l’Orthodoxie ».

Qu’est-ce que le Triomphe de l’Orthodoxie ?

Cette fête fait référence au Septième Concile œcuménique, également appelé le Deuxième Concile de Nicée. À cette époque, l’Église chrétienne était encore unie. Ce concile a eu lieu pour répondre à deux grandes controverses :

- La vénération des icônes : pouvait-on introduire et vénérer des images religieuses dans et hors les églises ?

- La vénération des reliques : était-il permis de vénérer les restes des saints ?

Le concile a tranché en faveur de ces pratiques. La raison principale était que, « Comme le Christ est totalement Dieu et totalement Homme (Anthropos) par son incarnation », dès lors, il est possible de le représenter sur les saintes icônes, à condition que ces représentations respectent ce qui est connu de lui. De même, ne sont représentés sur les icônes que des personnages ou événements connus ou décrits en respectant la forme de leur description ou apparition.

C’est pourquoi, dans l’iconographie orthodoxe, on ne représente jamais Dieu le Père. Quant au Saint-Esprit, il apparaît uniquement sous les formes décrites dans les Évangiles : la colombe ou les langues de feu. Par ailleurs, certaines icônes sont entourées d’un fin liseré rouge-brun, symbolisant le feu de l’Esprit Saint, qui guide la prière et permet une communion « de cœur à cœur » avec la personne représentée sur l’icône.

Il est important de rappeler que les icônes et les reliques ne sont pas adorées, mais vénérées.

Le dimanche passé était consacré à la vénération des icônes, tandis que le dimanche à venir sera consacré à celle des reliques. Ces deux sujets ont été tranchés lors du Septième Concile œcuménique. L’Église orthodoxe se définit comme « L’Église des sept conciles ».

Pourquoi les icônes ont-elles été interdites avant ?

Avant ce concile, les représentations religieuses avaient été interdites pour plusieurs raisons

- Une mauvaise interprétation des Écritures, notamment de l’Ancien Testament, qui interdit certaines images et enjoint de « ne pas façonner des idoles fait de mains d’hommes ».

- Des raisons politiques, car l’iconoclasme (le rejet des images) servait parfois des intérêts de pouvoir.

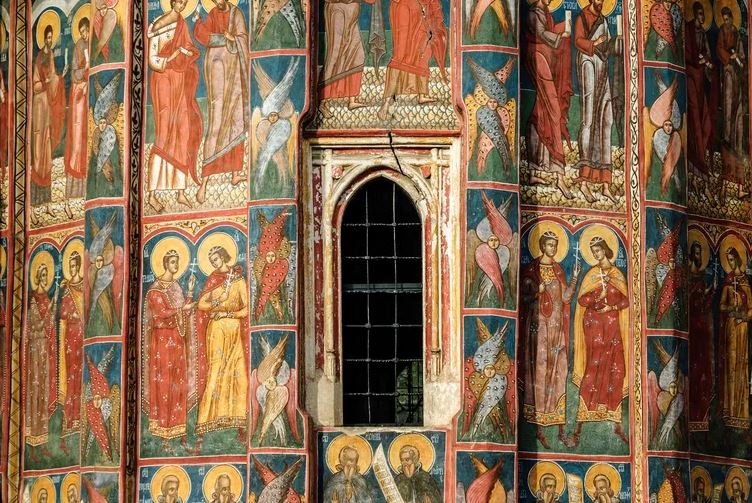

L’importance de l’Église orthodoxe dans la conservation d’une histoire visuelle est considérable. Autrefois, les images étaient rares.

On en trouvera plus tard (et sur des sujets exclusivement religieux) dans des manuscrits enluminés, dans l’architecture ou sous forme de sculptures et peintures dans le monde occidental. (Xème – XVème siècle)

Ce n’est qu’à la Renaissance que l’art pictural se développera véritablement, avec une forte distinction entre les représentations religieuses et profanes. D’autre part les gens ne sachant ni lire ni écrire l’icône devenait également ainsi un support à la tradition orale.

Le rôle de Saint Jean Damascène

Un des grands défenseurs des icônes fut Saint Jean Damascène. Il a joué un rôle crucial bien qu’il soit mort avant la tenue du septième concile. Ses positions en faveur des icônes lui ont attiré la haine du pouvoir politique. Victime d’un complot, il eut la main tranchée.

La tradition rapporte qu’après cet acte, il se mit en prière devant une icône de la Mère de Dieu. Sa main fut miraculeusement guérie. C’est en mémoire de cet événement et du Saint mais aussi de la Très Sainte Mère de Dieu que l’on peut vénérer une icône particulière, dite « icône à trois mains »

L’importance pédagogique des icônes

À une époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire, les icônes (ou fresques) servaient aussi d’outils pédagogiques. Elles étaient souvent placées à l’extérieur des églises pour que même les catéchumènes (ceux qui se préparaient au baptême) puissent apprendre l’histoire du Christ et des Écritures à travers les images.

D’ailleurs, dans les liturgies de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile, il existe une phrase ordonnant aux catéchumènes de quitter l’église après la proclamation de l’Évangile : « Que plus aucun catéchumène ne reste, tous les catéchumènes dehors ! ». Bien que cette phrase ne soit plus prononcée aujourd’hui, elle rappelle cet usage.

Sortaient donc, ceux qui n’étaient pas encore baptisés pour être instruits. N’ayant pas encore revêtu le Christ ils n’étaient pas encore appelés « Fidèles » et ne pouvaient pas s’approcher de la sainte communion n’en connaissant pas le mystère.

L’Évangile de dimanche dernier : Jean 1, 43-51 (13 – 03 – 2025)

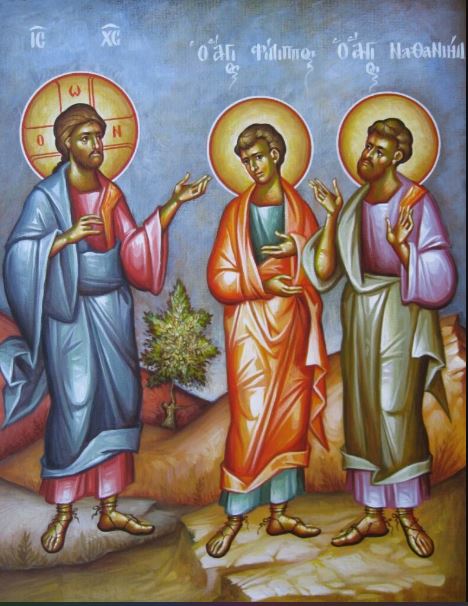

Enfin, voici l’Évangile qui a été proclamé ce jour-là. Il relate la rencontre entre Jésus et Nathanaël :

« Le lendemain, Jésus décide de se rendre en Galilée. Il trouve Philippe et lui dit : “Suis-moi.”

Philippe était de Bethsaïda, la ville d’André et de Pierre.

Philippe trouve Nathanaël et lui dit : “Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé : Jésus, fils de Joseph, de Nazareth.”

Nathanaël lui répond : “De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?” Philippe lui dit : “Viens et vois.”

Jésus voit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet : “Voici un véritable Israélite, un homme sans ruse.”

Nathanaël lui demande : “Comment me connais-tu ?”

Jésus lui répond : “Avant que Philippe ne t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu.” Nathanaël s’écrie : “Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël !” »

Prenons un moment pour nous arrêter sur ce passage et en saisir toute la profondeur.

Tout d’abord, sous l’impulsion de Philippe qui fait œuvre de missionnaire, Nathanaël, homme de foi (son nom signifie « Don de Dieu ») va sortir de sa réflexion intellectuelle pour se mettre en mouvement « Viens et vois ».

Nathanaël s’adresse au Christ dans une relation de face à face, dans un échange direct et intime. Il lui demande :

« D’où me connais-tu ? » et non « Comment me connais-tu ? » car le Christ parlait de Nathanaël avant même que celui-ci ne fut arrivé.

Cette nuance est essentielle. Connaître quelqu’un, ce n’est pas simplement le voir, c’est être en relation avec lui. Dire que l’on connaît quelqu’un signifie que l’on sait véritablement qui il est, que l’on a un lien personnel avec lui.

Le Christ lui répond alors : « Avant même que Philippe ne t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » et aussitôt, Nathanaël reconnaît en Jésus le Fils de Dieu et le Roi d’Israël.

Pourquoi une réaction aussi immédiate et radicale ?

Le figuier, dans la symbolique de l’époque, représente plusieurs choses. Il peut désigner la synagogue, la maison de prière, ou plus simplement un lieu de méditation des Écritures, un refuge à l’ombre contre la chaleur accablante. Le figuier donne des fruits comestibles, (contrairement au figuier sauvage le sycomore sur lequel va grimper Zachée, et c’est avec une feuille de figuier qu’Adam et Eve cachent leur nudité).

Si Nathanaël était sous le figuier en train de prier seul ou d’étudier les Écritures, qui d’autre que Dieu pouvait être en relation avec lui ? En disant qu’il l’a vu, Jésus révèle qu’il connaît Nathanaël dans son intériorité, dans sa relation secrète et personnelle avec Dieu.

Cette révélation est si forte, si totale, que Nathanaël comprend instantanément qu’il est en présence du Messie.

Notons également que Nathanaël devient le premier à confesser ouvertement la messianité de Jésus. Avant même Pierre ou les autres apôtres, il proclame : « Tu es en vérité le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël ».

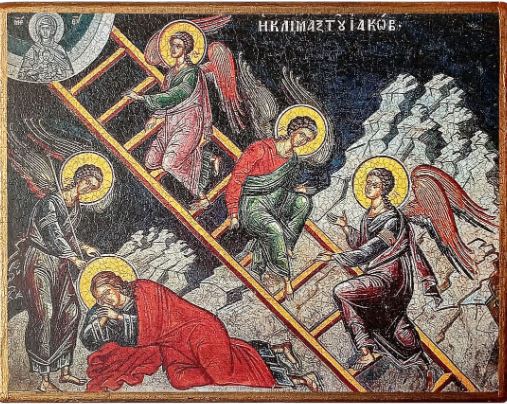

Mais Israël, rappelons-le, est le nom donné à Jacob après son combat avec l’ange. En reconnaissant Jésus comme Roi d’Israël, Nathanaël ne parle pas d’un roi politique ou militaire, comme beaucoup de Juifs l’attendaient, mais d’un roi spirituel.

Il réalise immédiatement que Jésus est bien plus qu’un simple rabbi de Galilée.

Jésus lui répond alors : « Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu as la foi ? Tu verras bien plus que cela. »

Cette phrase renvoie à ce qui est au cœur de la foi chrétienne : le kérygme. Mais sur quoi repose-t-il exactement ?

L’Apôtre Paul nous donne la réponse : La Résurrection. Il dit : « Si Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Toute la foi chrétienne repose sur cette certitude.

Nathanaël, lui, n’a pas encore vécu cet événement, mais Jésus lui annonce qu’il verra bien plus encore.

Enfin, Jésus conclut par une parole initiatique et puissante :

« En vérité, en vérité, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »

Il fait ici référence à l’épisode biblique Genèse 28 (11-13) de l’échelle de Jacob, où Jacob, dans un songe, voit une échelle reliant la terre et le ciel et Dieu au sommet, avec des anges montant et descendant.

Jésus se présente ainsi comme le véritable lien entre le ciel et la terre. Tout comme Jacob, Nathanaël vient donc de voir la face de Dieu.

Ce passage de l’Évangile de Jean, en quelques versets seulement, nous plonge dans une révélation spirituelle d’une intensité exceptionnelle. Il nous invite à dépasser une simple lecture historique pour entrer dans une compréhension plus profonde du mystère du Christ.

Amen.

Église Orthodoxe La Résurrec5on- Nantes Православная церковь Воскресение- Нант